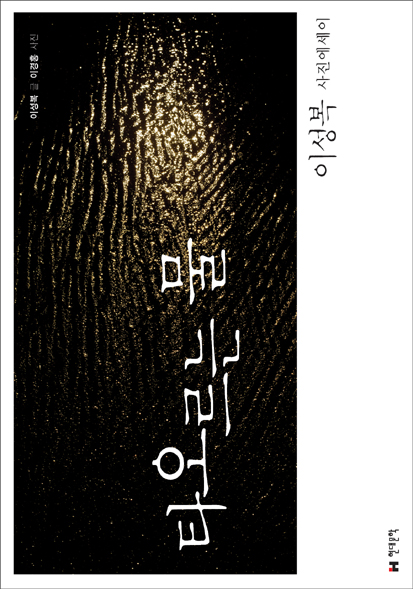

■ 이우환에 대하여

미술가. 1936년 경남 출생. 1956년 서울대학교 미술대학 중퇴 후 도일. 1961년 니혼 대학 철학과 졸업. 파리 비엔날레, 카셀 도쿠멘타, 베네치아 비엔날레 등 국제전에 출품. 파리 죄 드 폼 미술관, 서울 삼성미술관, 뉴욕 구겐하임 미술관 등 국내외 중요 미술관에서 개인전. 호암상 예술상(서울), 세계문화상 회화상(도쿄) 수상. 전 파리 에콜 데 보자르 초빙교수, 현 도쿄 다마 미술대학 명예교수.

작품집으로 『LEE UFAN』(美術出版社 및 都市出版, 일본), 『Lee Ufan』(ACTES SUD, 프랑스) 외 다수. 저서로 일본어판 『만남을 찾아서』(한국, 학고재), 『시간의 여울』, 『여백의 예술』, 시집 『멈춰 서서』(이상 3권, 한국, 현대문학)를 비롯해 영역판 『The Art of Encounter, Lee Ufan』(Lisson Gallery London)과 불역판 『L’art de la résonance Lee Ufan』(Beaux-arts de Paris éditions) 등.

■ 엮은이_ 심은록

1962년 충청북도 출생. 2008년 프랑스 파리 사회과학고등연구원(EHESS)에서 「오감과 유용한 진리Cinq sens et véritéutile」로 철학인문과학 박사 학위 취득, 2008~2009년 동 대학원에서 박사후 과정. 2008~2011년 프랑스 국립과학연구소 초청연구원(CNRS-CEIFR[UMR CNRS 8034]). 현재 미술비평가 및 예술부 기자로 프랑스에서 활동 중.

저서로 『나비왕자의 새벽작전—오토니엘의 예술세계』(ACC프로젝트, 2011), 『내 머리 속의 섬』(그림 장 미셀 오토니엘, 재미마주, 2012), 『세계에서 가장 비싼 작가 10—무엇이 그들을 그토록 특별하게 만드는가?』(아트북스, 2013), Daniel Buren, Marc Sanchez, Sim Eunlog, et al. Daniel Buren Les Écrits 1965-2012(participation/Volume 2: 1996-2012. Paris: Flammarion, Centre national des arts plastiques 2013). 그 외 「볼탕스키론」, 「다니엘 뷔렌론」 등 다수의 평론과 「베네치아 비엔날레」, 「그랑파리 건축 프로젝트」 등 다수의 분석론 집필.

심은록은 이 책의 첫머리 「만남」에서 이우환의 조각과 회화를 개략적으로 소개하면서 “보지 않는 듯 보며, 드러내는 듯 숨기며, 숨기는 듯 드러내는, […] 회화의 시공간적 지층과, 철과 돌의 관계의 신비를 이해하고 싶어서 이우환을 만났다”라고 ‘양의兩義의 예술’을 탐구하게 된 출발점에 대해 밝힌다. 2008년부터 2013년까지 몽마르트르에 자리한 이우환의 아틀리에에서 대부분 이루어진 대담들은 “예술은 시이며 비평이고 초월적인 것”이라는, 이우환이 평소 이야기해온 ‘예술의 세 가지 요소’를 기반으로 하여 정리되었다.

“[…] 오랫동안 해온 가운데 자연과 산업사회라는 것으로 모든 문제가 수렴된다고 생각하게 되었습니다. ‘자연을 대표할 수 있는 게 뭘까. 지구처럼 오래된 시간성을 내포하고 현재에도 그리고 먼 미래에까지도 어디서나 볼 수 있는 것이 뭘까’ 하고 생각하다 보니 돌이었습니다. 그리고 돌 안에 있는 가장 중요한 요소를 추출해서 산업사회적 개념의 용광로에 녹여 규격화하고 추상화시킨 것이 철판이고, 이는 산업사회를 대표하는 것 중의 하나라고 보았습니다. […] 이러한 철판과 돌을 어떤 연관 속에 둔다면 산업사회와 자연의 대화가 이뤄지지 않을까, 자연과 산업사회에 놓인 여러 가지 문제를 암시하는 데 중요한 다리를 놓을 수 있지 않을까 생각하게 되었고, 이는 나의 이슈가 되었습니다.” (67~68쪽)

제1부 「초월적―돌과 철판의 역사」에서는 「관계항Relatum」 연작을 통해 네모난 평범한 철판/둥근 평범한 자연석으로부터 시작된 이우환의 조각을 살핀다. 이우환은 철판과 돌을 각각 근대성과 자연을 대표하는 것으로 보고 이 둘을 여러 방식으로 배치함으로써 현실에 어떤 울림들을 줄 수 있다고 이야기한다. 또한 ‘자연이란 무엇인가’ ‘전통이란 무엇인가’ ‘모더니즘이란 무엇인가’ ‘타자론이란 무엇인가’ 등을 인간 역사의 흐름에 따라 아우르면서 철판과 돌의 관계를 통해 자아와 타자, 내부와 외부에 대해 짚어나간다. 심은록은 이에 대해 “근대성(산업대량생산주의, 인간중심주의 등)의 산물인 ‘철판’과 절대적 타자로 취급되었던 자연의 일부인 ‘돌’, 이 둘의 마주 봄은 일종의 초월이다. 내부와 외부, 나와 너의 만남이기 때문이다. […] 내부가 외부로 열리는 것은(관계가 만들어지는 것은) 이우환의 말대로 ‘언어와 대상을 넘어선 차원의 터뜨림’, 즉 일종의 초월이다”라고 덧붙이고 있다.

“[…] 잘된 그림에는 힘이 있어서 그려진 것들 사이(예를 들어 산과 산 사이)에 바이브레이션(울림)을 일으키기 때문에 여백이 생기는 것입니다. 그려지지 않은 부분이 여백이 아니고, 그려진 것과 공간(그려지지 않은 것), 그 전체를 포함하고 그 주변까지 포함한 것의 상호작용에 의한 바이브레이션이 ‘여백 현상’입니다. 내가 해석하는 여백은 ‘현상학적인 여백의 현상’입니다. […] 여백은 ‘존재의 개념’이 아니고 ‘생성의 개념’입니다.”(143쪽)

제2부 「시적―점과 여백의 역사」에서는 「점으로부터From Point」「선으로부터From Line」「대화Dialogue」「조응Correspondence」 연작을 통해 캔버스에 네모난 점으로부터 시작된 이우환의 회화를 살핀다. 이우환은 캔버스에 최소한의 개입만 하여 점 하나를 찍음으로써 그려지지 않은 부분, 곧 여백을 끌어들일 수 있다고 이야기하면서, 캔버스 위의 점을 보는 것이 중요한 게 아니라, 점을 봄으로써 다른 세계로 연결되는 것이 중요하다고 강조한다. 이에 대해 심은록은 “그의 그림이나 조각은 오브제 자체가 아니라, 그것과 주위 공간의 상호작용에 의해 울려 퍼지는 공기이고 장소이며 작품은 대상 자체가 아닌 관계에 의해 열리는 여백”이라고 덧붙인다. 또한 어딘가에서 둥지를 틀 여지 없이 늘 다시 출발하는 이우환식 산책이 펼쳐지는데, 이는 회화에서부터 음악, 삶과 죽음, 나아가 최고의 예술의 경지를 오감으로 나타낼 수 있는 요리 등에까지 이르면서 지리적인 벽, 예술적인 벽, 그리고 가장 내밀한 곳인 내면적인 벽을 넘나든다.

제3부 「비판적―예술가들의 역사」에서는 ‘예술은 삶과 양립할 수 있는가’라는 주제로 안젤름 키퍼와 다니엘 뷔렌이 주고받은 대담을 토대로 하여 현대 여러 작가를 살펴보면서 오늘날 예술과 예술가는 어떠해야 하는가를 이야기한다.

『양의의 예술』은 그동안 『여백의 예술』『멈춰 서서』『시간의 여울』에서 시와 산문을 오가며 자신의 삶과 예술에 대한 성찰과 명상을 보여주었던 이우환의 육성을 통해 그를 본격적으로 알아갈 수 있는 책이다. 아울러 말미에 「이우환의 용어」를 수록하여 그에 대한 보다 철학적인 깊은 이해를 돕는다. 한편, 이 대담들은 단행본 출간 전 2014년 1월부터 4월까지 4회에 걸쳐 월간지 《현대문학》에 수록되어 독자들의 깊은 관심을 불러일으킨 바 있다.

■ 책 속으로

만남이란 미학적으로는 시적 순간의 경험이다. 그리고 이 시적 순간은 여백 현상으로 열리는 장소에서 일어난다. 만남은 자연이나 인간이나 사건을 포함한 타자와의 대면에서 일어나는, 극적인 열림의 장을 두고 말함이다. 작가는 만남을 일으키기 위해 일부러 작품을 만들어 장을 열어 보이는 것이다. 만남은 때때로 웃음이기도 하고 침묵이기도 하고, 언어와 대상을 넘어선 차원의 터뜨림이다. _47쪽

완전히 폐쇄적이고 내적으로 닫힌 오브제를 만드는 것이 아니고, 바깥에 있는 것과 작가가 생각하는 것의 엉거주춤한 관계에서 여러 암시를 줄 수 있는 것을 공간적(장소성)이나 시간적(시간성)으로 표현하려는 것에서 모노하가 형성되었습니다. 인간중심적인 산업사회 비판으로부터 태어난 모노하는 ‘만들어진 것만이 세계라면, 만들어지지 않은 것은 어떻게 할 것인가’를 묻습니다. 그리고 너무 많이 만들어 포화 상태에 있는 지구와 관련하여 ‘만드는 것에 대한 환상’을 다시금 생각해보자고 촉구합니다. 그래서 물건을 덜 가공하거나 덜 만든다는 것을 끄집어내서 시간이나 공간과 관련시키며, 이런 방식으로 예술을 다시 생각해보자, 그런 데서 출발한 것이 모노하입니다. 강요된 인간의 개념 작용을 가지고 세계를 객관화하는 것이 아니라, 사물을 가능한 한 있는 그대로 보는 법을 배웁니다. 그래서 만들지 않는 부분이 도입되고 트릭도 사용됩니다. _60쪽

지금 내가 하고 있는 회화나 조각은 일종의 재제시로 볼 수 있습니다. 수많은 점들이 모여서 여러 형태로 세계를 형성하고 있다면, 그것을 철저히 추려 정리하고 정제시켜서 극히 일부만 내 손을 거치도록 하여 숨결이 느껴지게 재제시하는 작업입니다. 철판과 돌을 어우르는 조각 작품도 마찬가지예요. 어디나 자욱이 널려 있는 수많은 사물들의 연관 가운데, 어떤 만남을 통하여 ‘요거다’ 하고 느껴지는 광경을 끄집어내어 철판과 돌로 수렴시키고 단순화하여 울림을 줄 수 있게 해야 하니까요. 그러니까 이건 창조가 아니라, 있던 것을 다시 제시하는 것으로 일종의 ‘괄호 넣기epoché’(판단중지)입니다. 그럼으로써 현실이 다시 보입니다. 예술은 그래서 ‘창조’가 아니라, 이러한 ‘재제시’에 불과하다고 봅니다. _72쪽

일반적, 통속적인 타자론은 저기 있는 ‘남이 타자다’라고 말합니다. 엄밀하게 볼 때 ‘타자’라는 것은 따로 존재하지 않고, 어떤 관계에 있을 때 타자가 되는 것입니다. 자연과 마찬가지로 어떤 경우에는 타자일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러니까 바로 옆 사람이 타자라고 하지만, 때에 따라서는 너무나 투명하게 느껴져서 자타 구별이 안 될 때가 있는가 하면, 반대로 이 사람이 가진 나이, 몸무게, 색깔, 성격 등을 다 아는데도 불투명할 때가 있거든요. 타자는 복잡한 관계 속에서 무언가 잘 통하지 않는 부분이 발생하면서 생겨납니다. 내 발상은 모든 것이 존재한다는 것 자체가 대단히 모순된다는 겁니다. 존재는 모순이지, 존재는 존재가 아니에요. 존재는 관계의 개념입니다. 그래서 타자는 커뮤니케이션의 대상이 아니고 대화의 상대인 것입니다. 나에게 ‘관계론relatiologie’은 있지만 ‘존재론ontologie’은 없습니다. _74쪽

내 최근 그림은 캔버스나 벽에 아주 조금밖에 터치를 안 합니다. 아주 작은 이 터치에 의해서 그림이 걸려 있는 공간에 어떤 울림이 퍼지거나, 공기가 밀도를 가져서 공간이 열리면 그것은 환한 장소가 됩니다. 물론 여기서 장소라는 것은 시간성을 포함한 것입니다. 어떤 ‘특정한 순간’이 장소입니다. 그런데 점 하나만이 보인다면 그것은 실패작입니다. 그것이 위치라든지, 뭔가 억양이라든지, 점이 가지는 힘, 에너지라든지 여러 가지가 필요합니다. 나의 조각, 그림, 글은 하나의 계기나 힌트이지 그 자체는 아니에요. 그래서 내 시집 후기에도 “내가 쓰는 것은 시 자체는 아니다. 시를 유발시키는 말일 뿐이다”라고 썼는데, 글뿐만 아니라 그림, 조각 다 그래요. _142~143쪽

예를 들면 나의 작업은 재료를 양적으로 아끼며 많은 것을 쓰지 않습니다. 동시에 주변을 다 허용하거나 인정하면서 내가 하는 일을 극소화합니다. 줄이고, 가능한 한 덜 만들고, 만들지 않은 부분과 콘택트를 하면서 작업합니다. 지나치게 많이 만드는 대량생산, 전적으로 인간이 만드는 이러한 상태는 문명적으로 문제가 많습니다. 공해도 심각해지고, 자원도 다 써 없애고, 커다란 문제입니다. 미술계에서도 마찬가지로 모든 것을 몽땅 다 만드는 것, 몽땅 다 그리는 것에서 가능하면 덜 만들고 덜 그리고, 그리지 않는 부분으로 하여금 이야기를 하도록 하자는 것이 내 기본자세입니다. 그 결과, 간단한 그림과 만들지 않은 조각이 나오는 겁니다. 나는 인간적인 윤리성, 행위, 표현은 축소화, 정제화하면서 자연이나 우주와 같이 건드릴 수 없는 주변에 대해서는 좀 더 배려해야겠다는 입장에 서서 작업하고 있습니다. _150쪽

.jpg)

.jpg)

.jpg)