1 회

연재를 시작하며

“이른 아침 책상에 앉아 스케치북을 펴는 것으로 하루를 시작한다. 검정색 표지를 열고 하얀 종이 속으로 걸어 들어간다. 가족들이 아직 일어나지 않은 시간에 한 시간 남짓 글을 쓰거나 그림을 그린다. 대개 한두 페이지를 겨우 채우는데 어떤 날은 단 한 줄도 쓸 만한 생각이 떠오르지 않는다. 그래도 이 일은 하루도 거를 수 없다. 그것이 내가 하는 모든 일의 시작이고 중심이기 때문이다. 새벽의 어스름한 회색빛 속에서 어제를 되새기고 어제와 다른 오늘을 생각하는 것, 이것은 마당을 쓰는 일과 비슷하다…….”

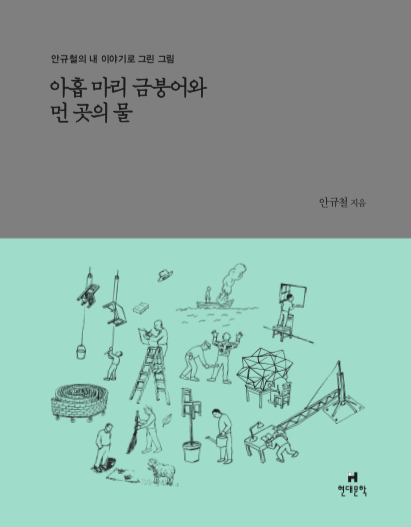

『아홉 마리 금붕어와 먼 곳의 물』에 붙였던 머리글이다. 달팽이 걸음으로 한 줄 한 줄 근근이 써냈던 짧은 글들이 『현대문학』에 연재되고, 단행본으로 세상에 나가 더 많은 독자를 만나게 되었다. 글쓰기가 본업이 아닌 사람에게 이례적으로 주어진 이 특별한 행운이 아니었다면, 그 글들은 지금도 낡은 스케치북 속의 개인적인 ‘작업 노트’로, 혼자만의 독백으로 기약 없는 깊은 잠에 빠져 있었을 것이다. 그랬다면 아마 나는 언젠가 이런 글쓰기를 그만 두었을지 모르고, 나의 미술은 지금과는 다른 모습이었을지도 모른다. 10여 년 전에 쓴 이 글들을 다시 꺼내 읽으며, 그 시간만큼 나의 생각도 깊어졌는지 돌아본다. 먼 곳의 물을 찾아 떠난 아홉 마리 금붕어의 안부를 묻는 시간이다.